杏林育人百余載 基礎強國奔一流

同心同德同舟楫,,濟人濟事濟天下,。1907年10月,秉持“醫(yī)院能救人于一時,,學堂能救人于復世”的理念,,德國醫(yī)生埃里希·寶隆博士積極推進,,德中雙方在上海創(chuàng)辦德文醫(yī)學堂,,從此開啟現(xiàn)代醫(yī)學教育之路,至今115載未曾間斷,。百余年歷史,,百余年輝煌,基礎醫(yī)學院始終與國家同呼吸,、與時代共命運,,在服務國家和人民重大需求中發(fā)展壯大,是我國醫(yī)學教育發(fā)展史上的經(jīng)典標本和真實索引,,培養(yǎng)近十萬計優(yōu)秀醫(yī)藥衛(wèi)生人才,,為推動我國現(xiàn)代醫(yī)學從無到有、從弱到強發(fā)展,,為維護人民生命健康,,為探究醫(yī)學生命科學重大問題作出了積極貢獻。

開創(chuàng)八館 濟世天下

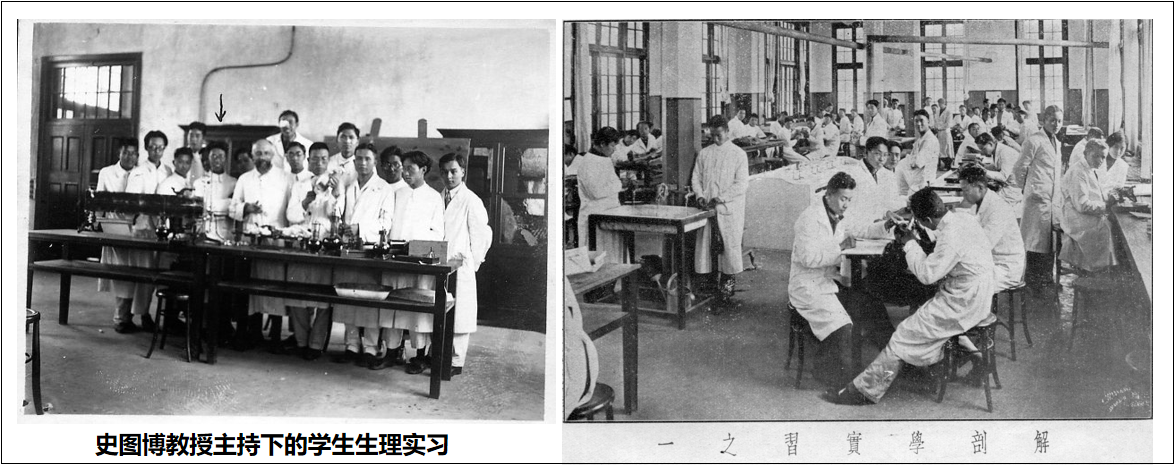

——辦醫(yī)學教育救亡圖存,。1907年10月,,在中德兩國政府支持下,德文醫(yī)學堂在上海創(chuàng)辦,,首批8名醫(yī)學生開始學習解剖學,、生理學等醫(yī)學基礎課程。1908年更名“同濟德文醫(yī)學堂”,,學生增加至82人,。到第二次世界大戰(zhàn)前,學堂逐漸發(fā)展壯大,,1927年8月更名為國立同濟大學醫(yī)學院,。據(jù)1934年《第一次中國教育年簽》統(tǒng)計,當時中國公立大學中設醫(yī)科者僅6所,,同濟醫(yī)學院的設備齊全,,規(guī)模最大,建有解剖學館,、生理學館,、組織學館、藥物學館,、病理學館,、細菌學館、生化學館等基礎醫(yī)學相關(guān)學館,,在校醫(yī)科學生204人,,居6校之冠。德文醫(yī)學堂從建設之初就采用了全套德國醫(yī)學教育體制和課程安排,,依靠德裔師資力量,,采用德文教材,按照德國大學醫(yī)科的考試規(guī)則進行畢業(yè)考試,,使醫(yī)學堂的教育質(zhì)量在開始階段就有較高的起點,。學制八年,德文預科三年,、醫(yī)預科三年,、醫(yī)正科三年。其中德國生理學家史圖博教授1924年應聘任教,,直至1951年5月返回德國,,在中國27載,為中國培養(yǎng)了一大批急需醫(yī)學人才,。1912-1937年間,,多數(shù)畢業(yè)生選擇留學德國,許多學成回國后都成為醫(yī)學教育的棟梁,,包括:中國生物物理學奠基人貝時璋,、病理學家梁伯強、現(xiàn)代藥理學奠基人呂富華,、微生物學家杜公振,、現(xiàn)代免疫學創(chuàng)始人謝毓晉等,他們都是我國醫(yī)學界泰斗級人物,。

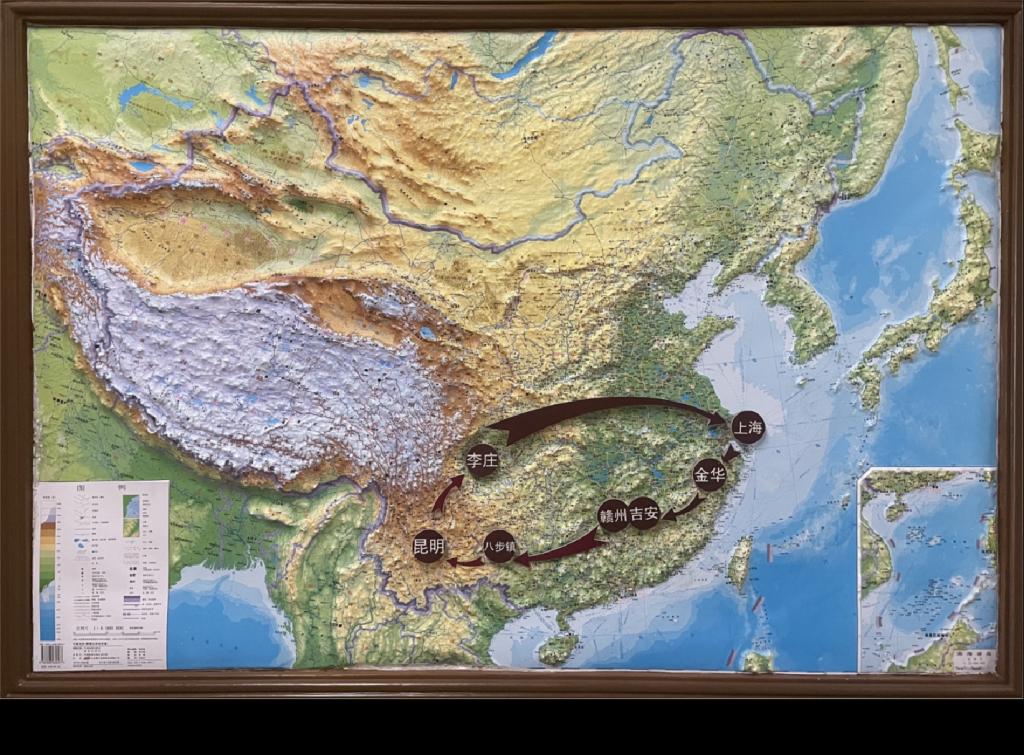

——同濟“長征”路,。1937年8月,,淞滬會戰(zhàn)后,學校師生同舟共濟,,輾轉(zhuǎn)跋涉千里,,由上海西遷入大后方,途經(jīng)浙贛桂滇,,1940年10月到達四川宜賓和南溪,。1946年7月,遷回上海,。在西遷的九年“長征”中,,師生齊心協(xié)力,在危難艱苦中,,仍堅持進行教學,、醫(yī)療和科研工作,積極支持抗日前線,,協(xié)助入遷地服務人民健康,,探索救亡圖存之路。1941年,,同濟醫(yī)學院遷入地李莊突發(fā)“春瘟”,,俗稱“痹病”。時任細菌學副教授杜公振臨危受命,,開展深入動物實驗和調(diào)查研究,,查出病因系食鹽中含有毒氯化鋇所致,并研究提出芒硝沉淀,、分離的科學手段,,解決了這一問題。該成果以《痹病之研究》發(fā)表,,獲1943年全國應用科學技術(shù)發(fā)明一等獎,。

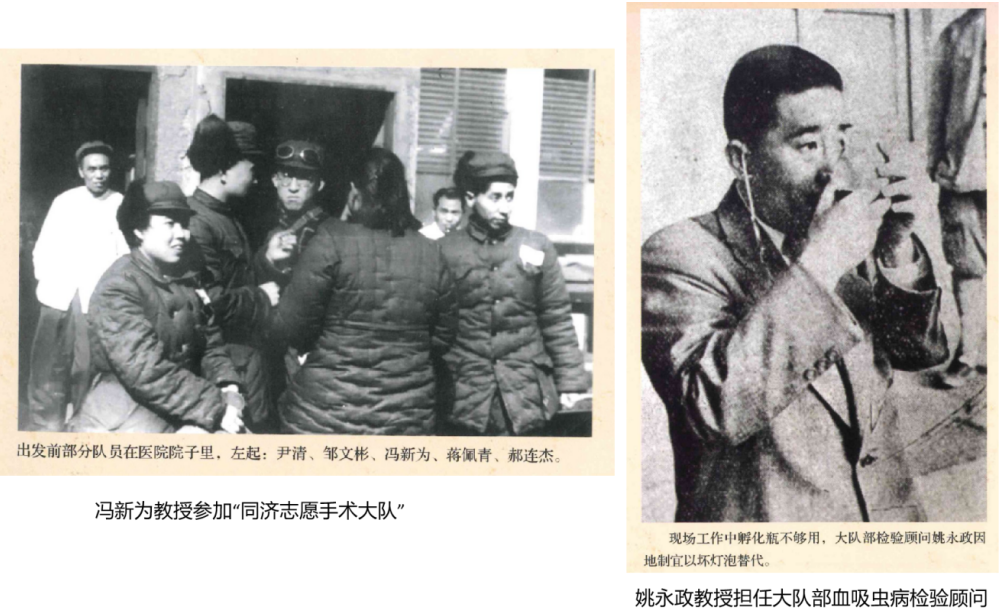

——在傳染病防治中建功立業(yè)。上個世紀,,國人飽受血吸蟲病之殤,,消滅血吸蟲病就需要控制和消滅釘螺。1936年,,年僅36歲的寄生蟲病學家李賦京教授在安徽發(fā)現(xiàn)了一種釘螺(日本血吸蟲中間宿主),,后經(jīng)國際專家組織鑒定,命名為“安徽李氏釘螺(Oncomelania anhuinensis Li)”,,這是在20世紀30年代科學領(lǐng)域,,極少數(shù)以中國人命名的發(fā)現(xiàn)之一。1948年創(chuàng)立寄生蟲學館,姚永政教授擔任首任主任,,他是我國人體寄生蟲學奠基人之一,。在20世紀30年代,在中國首次證實中華白蛉是傳播黑熱病的主要媒介,,發(fā)現(xiàn)了皮膚利仕曼病,,首次證實“瘴氣”就是惡性瘧疾,,首先發(fā)現(xiàn)廣賓縣有日本血吸蟲病,,發(fā)現(xiàn)“姚氏釘螺”等,受邀擔任國際聯(lián)盟衛(wèi)生部瘧疾榮譽通訊委員,。2018年已故李賦京教授榮獲“全國血防先驅(qū)”稱號,,已故姚永政教授和已故魏德祥教授榮獲“全國血防先驅(qū)提名”稱號。

——內(nèi)遷武漢,。新中國成立后,,1950年2月,中央人民政府政務院決定,,上海同濟大學醫(yī)學院內(nèi)遷武漢,,與武漢大學醫(yī)學院合并,成立“中南同濟醫(yī)學院”,。一大批師生克服重重困難,,從上海遷往武漢,在跑馬場和農(nóng)田上建立新校,。同年,,免疫學家馮新為教授和寄生蟲學家姚永政教授等一批師生積極報名參加抗美援朝醫(yī)療隊。1955年3月完成遷漢工作,。

輝煌創(chuàng)院 杏林標桿

——武漢創(chuàng)院,。1955年5月13日,原中華人民共和國衛(wèi)生部批復,,同意成立基礎醫(yī)學部,,微生物學家杜公振教授為首任主任(院長)?;A醫(yī)學部成立后,,由解剖學館、組織學館,、細菌學館,、生理學館、生化學館,、藥理學館,、寄生蟲學館、病理學館等8大學館和化學科,、物理科,、生物科,、外語科、體育科等5個公共基礎科改名重組成14個教研組,。1960年短暫舉辦生物化學,、微生物學、病理學和藥理學4個醫(yī)學基礎專業(yè),。1965年經(jīng)我國科學技術(shù)委員會批準成立經(jīng)絡研究室,,1984年改為神經(jīng)生物學教研室。1978年,,基礎醫(yī)學部將病理學教研室分成病理解剖學教研室和病理生理學教研室,,將解剖組胚教研室分成解剖學教研室和組織胚胎學教研室,恢復基礎部生物學教研室,。1982年增設法醫(yī)學教研室,。1984年成立醫(yī)學遺傳學研究室。1985年成立基礎醫(yī)學研究所,,下設11個研究室,,法醫(yī)學教研室從基礎醫(yī)學部分離,獨立成為法醫(yī)學系,。1991年外語教研室從基礎醫(yī)學部分離,,獨立成為外語部。

1993年5月25日,,基礎醫(yī)學部更名為基礎醫(yī)學院,。原由教務處管理的計算機中心劃歸基礎醫(yī)學院,電鏡室劃歸病理教研室,。1997年,,體育教研室從基礎醫(yī)學院分離,并組成體育部,。1999年,,成立機能學中心實驗室,2000年成立形態(tài)學中心實驗室和細胞分子生物學中心實驗室,。

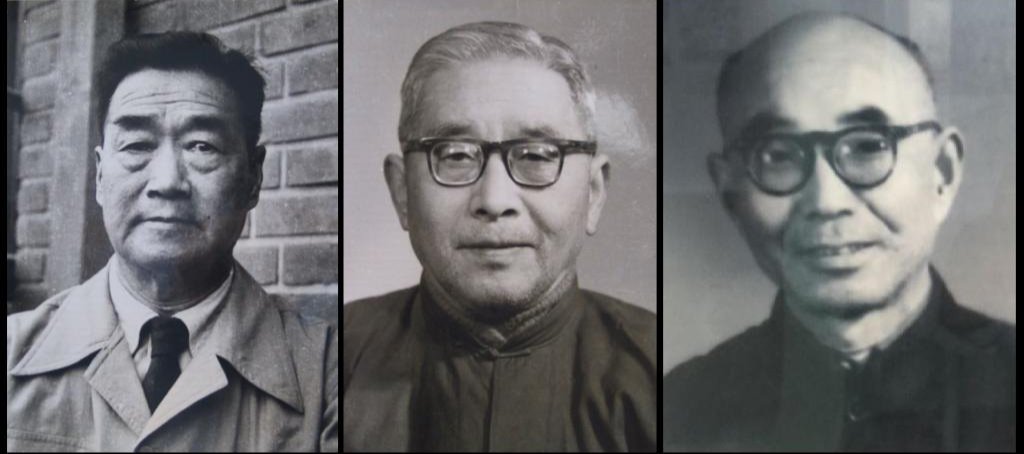

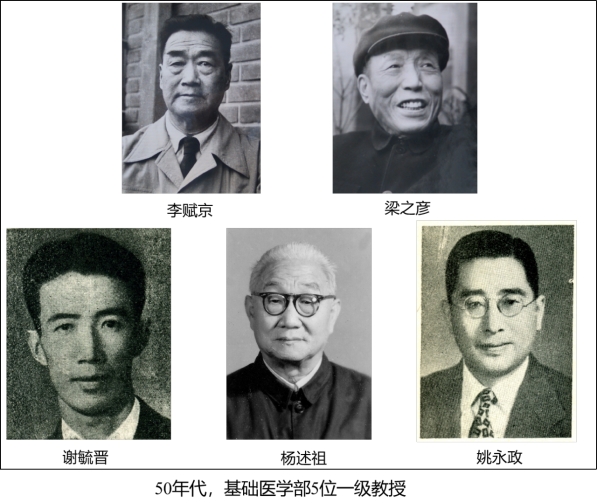

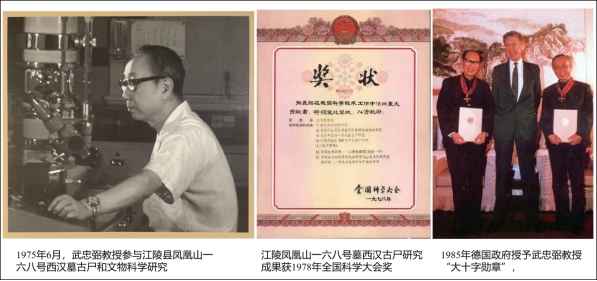

——人才濟濟,。20世紀50年代,原武漢醫(yī)學院獲批一級教授11個,,其中基礎醫(yī)學部有5個,,人數(shù)居于全國前列,他們是解剖學家李賦京,、生物化學家梁之彥,、免疫學家謝毓晉、病理學家楊述祖和寄生蟲學家姚永政,10個教研室主任均為德國博士或有海外留學經(jīng)歷,。老一輩基礎醫(yī)學專家在血吸蟲病,、燒熱病、低鉀軟病,、農(nóng)民肺,、西漢古尸研究等重大疾病或重大科學問題研究取得了輝煌的成績,解決了危及人民健康的重大社會問題,。著名的病理學家楊述祖教授,,1935年獲日本東京帝國大學醫(yī)學博士,是第一位獲日本國醫(yī)學博士的中國人,。他長期從事寄生蟲病的病理研究,,取得重要發(fā)現(xiàn),。1953年同濟醫(yī)院著名內(nèi)科學家邵丙揚教授,,在楊述祖教授研究基礎上發(fā)明了酒石酸銻鉀三日療法治療血吸蟲病,并在全國推廣應用,,為五百萬患者解除了病痛,,成為當年血防科技重大成果。楊述祖教授耗費7年主編了我國第一部影響最大的臨床病理參考書《外科病理學》,,1996年獲原衛(wèi)生部醫(yī)藥杰出著作一等獎,。病理學家武忠弼教授,是中國超微病理學的開拓者和中國古病理學開拓者之一,,是我國最早應用電鏡技術(shù)專家之一,,1972年參與湖南長沙馬王堆一號漢墓,1975年主持湖北江陵鳳凰山一六八號墓西漢古尸研究,,成果獲1978年全國科學大會和湖北科技大會甲等獎,。他積極推動中德交流,1985年德國政府授予其“大十字勛章”,,2002年授予“星級大十字勛章”,,是同時獲兩項殊榮的唯一中國人。改革開放后,,學院積極響應黨和政府號召,,參與各項醫(yī)藥衛(wèi)生重大科技問題攻關(guān)。1999年,,解剖學家朱長庚教授獲學校第一個國家自然科學基金重點項目,,研究成果2000年獲中國高校自然科學二等獎。

——醫(yī)學教育的一面旗幟,。從嚴治教,、從嚴治學聞名全國,是我國醫(yī)學人才培養(yǎng)和醫(yī)學教育教材建設的一面旗幟。江明性,、馮新為,、武忠弼教授分別擔任《藥理學》《病理生理學》《病理學》原衛(wèi)生部規(guī)劃教材前三版主編。楊焜教授擔任《生理學》共同主編,。魏祖期教授主編原衛(wèi)生部規(guī)劃教材,、新世紀課程教材《基礎化學(第五版)》。擔任《病原生物學》《神經(jīng)生物學》《生物化學》《藥理學》《計算機》《實用解剖學》《免疫學》等面向21世紀教材主編,?!恫±韺W》《醫(yī)學免疫學》《人體寄生蟲學》《病理生理學》等一批教材獲全國高等學校優(yōu)秀教材獎。全國一級教授,、生物化學系首位主任梁之彥編著了我國第一部生化高級參考書《生理化學》,,被原衛(wèi)生部指定為高等醫(yī)藥院校參考書。1978年,,姚永政教授主編的《人體寄生蟲實用圖譜》獲全國科學大會一等獎,。1988年,石佑恩教授牽頭“寄生蟲學教學新模式”獲國家教學成果優(yōu)秀獎,。1991年寄生蟲教研室被中宣部,、國家教委、全國總工會評為“教書育人先進集體”,。

1956年9月29日,,經(jīng)中華人民共和國原高教部和國家統(tǒng)計局批準,招收副博士12名,,其中基礎學部招收10名,,學制四年。1981年實施《中華人民共和國學位條例》,,學院成為首批博士和碩士學位授予單位,,首批博士學位授予權(quán)學科2個、碩士學位授予權(quán)學科9個,,第二批博士學位授予權(quán)學科1個,,第三批博士學位授予權(quán)學科3個。1991年建立基礎醫(yī)學博士后流動站,,2000年建立生物學博士后流動站,。

人才強院 建功時代

合校后,適應學科發(fā)展需要,,2001年學院內(nèi)部重組,,成立11個系、2個中心,。2005年,,數(shù)理計算機中心,、醫(yī)學化學系,按學科歸并到學校相關(guān)學院,。2008年,,細胞生物學科歸并到生命科學與技術(shù)學院,醫(yī)學生物學系更名醫(yī)學遺傳學系,。2017年,,原人體解剖學系分為人體解剖學系、組織學與胚胎學系,。2018年,,基礎醫(yī)學國家級實驗教學示范中心實體化運行。通過不斷優(yōu)化,,最終形成涵蓋基礎醫(yī)學,、藥學、生物學,、中西醫(yī)結(jié)合基礎四個一級學科的人體解剖學系,、組織學與胚胎學系、病理學系,、病原生物學系,、藥理學系、生物化學與分子生物學系,、神經(jīng)生物學系、醫(yī)學遺傳學系,、生理學系,、病理生理學系、免疫學系等11個系和1個國家級基礎醫(yī)學實驗教學示范中心,。

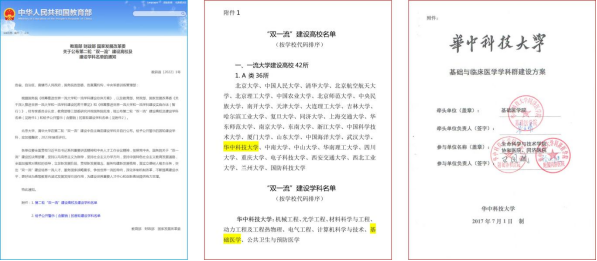

——學科水平快速提升,。2007年,病理與病理生理學入選國家重點學科,,藥理學和中西醫(yī)結(jié)合基礎入選國家重點學科培育學科,。2008年,基礎醫(yī)學,、生物學入選湖北省一級重點學科,。2017年、2021年基礎醫(yī)學連續(xù)兩輪入選國家“雙一流”建設學科,。圍繞重大疾病研究和生物醫(yī)學科學前沿問題,,形成腦醫(yī)學、藥物藥理學,、細胞與分子遺傳學,、代謝與免疫學,、感知生物學等5大發(fā)展方向。支撐臨床醫(yī)學和藥理與毒理學兩個學科進入世界ESI前1‰,;生物學與生物化學,、神經(jīng)科學與行為學、分子生物與遺傳學,、免疫學,、微生物學、精神病與心理學全部進入世界ESI前1%,。教育部對基礎醫(yī)學第一輪“雙一流”學科建設總體評價為:學科整體發(fā)展水平和可持續(xù)發(fā)展能力比較顯著,,成長提升程度非常顯著。

——深入推進人才強院,。新世紀前后,,學院先后從海外引進王建枝、李和,、陳建國,、魯友明、黃波,、史岸冰等一批杰出人才,,在以石佑恩、朱長庚,、龔非力,、王迪潯、沈關(guān)心,、馮作化,、馮友梅、向繼洲等為代表的學科帶頭人引領(lǐng)下,,王芳,、朱鈴強、劉超紅,、張冬雷,、朱莉萍、季維克等為代表的青年人才快速成長,。2007年以來,,著力加強青年教師培養(yǎng),共選派72位教師出國研修,。2012年實施綜合改革,,推進教師和實驗技術(shù)人員分類上崗,實現(xiàn)分類激勵和分類發(fā)展,。2015年以來,,學院加快人才引進步伐,,共引進54人,2/3為海外人才,,1/4入選國家級人才,。學院教師隊伍現(xiàn)有國家千人計劃學者1人,973首席科學家1人,,國家教學名師2人,,長江學者7人,國家杰青4人,,國家教學團隊2個,,教育部創(chuàng)新團隊2個,青千13人,,優(yōu)青5人,,海外優(yōu)青1人,青年拔尖1人,,教育部新世紀人才13人,,湖北高層次人才38人次,教師78%具有海外一流大學留學經(jīng)歷,。

——人才培養(yǎng)保持優(yōu)勢,。連續(xù)四輪教育部一級學科評估中,人才培養(yǎng)質(zhì)量居全國前列,。學院先后建設國家級精品資源共享課6門,、國家級精品課程7門、國家級精品視頻公開課1門,、國家級雙語教學示范課程3門,,數(shù)量均居全國前列;國家級金課7門,,全國第二,全校第一,。2009年以來,,在臨床醫(yī)學專業(yè)八年制、六年制中德實驗班中穩(wěn)步推進以器官系統(tǒng)為中心的整合課程改革,。2016年,,開辦“醫(yī)學實驗技術(shù)”(醫(yī)學科學實驗班)本科專業(yè)。2019年開辦基礎醫(yī)學本科專業(yè),,2020年入選“強基計劃”和首批教育部基礎學科拔尖學生培養(yǎng)基地2.0,。2011年獲第十二屆全國大學生挑戰(zhàn)杯特等獎。2019年獲首屆中國高?!叭斯ぶ悄?”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造大賽一等獎,。2021年獲全國第十七屆“挑戰(zhàn)杯”揭榜掛帥專項賽特等獎,。累計獲全國“基礎醫(yī)學創(chuàng)新論壇暨實驗設計大賽”一等獎17項,獲獎總數(shù)居全國第一,。優(yōu)良學風班比例80%,,本科生深造率達80%,形成了“學在同濟,,嚴在基礎”的良好學風,。2005年曾金華教授牽頭的“以培養(yǎng)能力為主線的基礎醫(yī)學教學模式的研究與實踐”、2017年陳建國教授牽頭的“創(chuàng)建‘六輪齊驅(qū),,四能并舉’全方位立體化育人模式,,培養(yǎng)八年制卓越醫(yī)學人才”先后獲國家教學成果二等獎。主編及副主編各類國家級規(guī)劃教材18本,。2021年陳建國教授第二主編的《藥理學》獲首屆全國優(yōu)秀教材一等獎,,李和教授主編的《組織化學與細胞化學技術(shù)》獲首屆全國優(yōu)秀教材二等獎,劉文琪教授副主編的《人體寄生蟲學》獲首屆全國優(yōu)秀教材二等獎,。建院以來,,畢業(yè)學生成長為國際國內(nèi)院士21位,原衛(wèi)生部部長1位,、副部長2位,。

——科學研究跨越式發(fā)展。2007年,,“神經(jīng)系統(tǒng)重大疾病”實驗室獲批教育部重點實驗室,,王建枝教授牽頭的“神經(jīng)退行性疾病發(fā)病機制及其保護”獲批教育部創(chuàng)新團隊。2010年,,陳建國教授為首席科學家牽頭973項目,,“武漢綜合性新藥研究開發(fā)技術(shù)大平臺”為國家首批15個創(chuàng)新藥物研究開發(fā)技術(shù)平臺。2011年,,“藥物靶點研究與藥效學評價”實驗室獲批湖北省重點實驗室,。2013年,陳建國教授牽頭的“心境障礙性疾病發(fā)病機制及干預策略”獲批教育部創(chuàng)新團隊,。2014年“華中科技大學腦研究所”掛牌成立,,組建腦科學研究團隊。近五年來,,科研經(jīng)費以20%速度遞增,,項目結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,總合同經(jīng)費超3億元,。陳建國教授牽頭科技創(chuàng)新2030-“腦科學與類腦研究”重大項目1項,,魯友明教授牽頭的“記憶神經(jīng)環(huán)路與分子機制”和陳建國教授牽頭的“神經(jīng)精神藥物藥理”雙雙獲國家自然科學基金委創(chuàng)新群體,為醫(yī)學院首次,,另獲國家級重大重點項目等80余項,。2018年在Science,、Nature上發(fā)表論文,實現(xiàn)主刊零的突破,,在Nature Biotechnology,、Cell Stem Cell、Nature cell Biology,、Nature Neuroscience等國際一流期刊發(fā)表論文100余篇,。2010年,王建枝教授團隊獲國家自然科學獎二等獎,,實現(xiàn)了同濟醫(yī)學院國家自然科學獎零的突破,。另獲教育部、中華醫(yī)學會,、湖北省自然科學一等獎6項,。

——國際交流持續(xù)提質(zhì)增速。1984年武忠弼教授和裘法祖教授共同倡議,,成立中國-德國醫(yī)學協(xié)會,,成為中德醫(yī)學交流的重要紐帶,先后600余名專業(yè)人員赴德進修,,260人獲博士學位,,德國前總統(tǒng)科爾、德國前總理謝爾,、前總理默克爾先后來校訪問,。2020年首次獲批國家“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”(暨“111計劃”),獲批科技部高端外國專家引進計劃項目2項,,獲批國際合作重點項目10項,。培育中德、中美,、中瑞,、中加、中意等5個國際聯(lián)合實驗室,。連續(xù)舉辦五屆“國際神經(jīng)疾病大會”,。建設來華留學培養(yǎng)基地1個,招收留學生1172人,。本科生、研究生出國率分別為8%和15%,。

——黨的領(lǐng)導和黨的建設全面提升,。接受中央巡視組兩輪現(xiàn)場巡視和校內(nèi)巡視,黨的領(lǐng)導不斷強化,,黨的建設不斷完善,。4人接受央視等官方主流媒體采訪,,2020年退休黨支部獲湖北省離退休“示范黨支部”。近五年,,學院獲?!跋冗M基層黨組織”“疫情防控先進集體”“宣傳思想文化工作先進單位”“離退休工作先進集體”“先進基層工會”“學生工作先進集體”等10余次,為學校首批“三全育人”綜合改革示范院系,。王芳獲湖北省高?!皟?yōu)秀共產(chǎn)黨員”,王小川獲湖北省高?!皟?yōu)秀黨務工作者”,,60余位教師獲校伯樂獎、三育人獎,、師德先進個人,、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀教師班主任等榮譽稱號,。一批教師獲得國際國內(nèi)榮譽稱號,,武忠弼教授當選德國自然科學院院士,王迪潯教授獲全國優(yōu)秀教師稱號,,石佑恩教授獲全國教育系統(tǒng)勞模,,李和教授獲全國優(yōu)秀科技工作者稱號,王建枝教授獲全國師德標兵稱號,,魯友明教授獲全國首批“黃大年式教師團隊”,。

踔厲奮發(fā) 矢志一流

跨入新時代,開啟新征程,?;A人堅守為黨育才、為國育人初心使命,,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,,以立德樹人為己任,踔厲奮發(fā),,聚力內(nèi)涵發(fā)展,,乘著“雙一流”建設的東風,篤行不怠,,加快建設世界一流的基礎醫(yī)學學科,。

——建設一流的學科。圍繞重大醫(yī)學科學前沿問題和重大疾病需求,,聚焦腦醫(yī)學,、藥物藥理學和感知生物學三大研究方向,支持細胞與分子遺傳學、代謝與免疫學兩個研究領(lǐng)域,,打造優(yōu)勢學科群,,引領(lǐng)腦醫(yī)藥學等基礎前沿科學研究進入世界一流前列,實現(xiàn)學科整體實力居國內(nèi)前列的目標,。

——培養(yǎng)一流的人才,。立德樹人機制逐步完善,拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系基本建成,,涵養(yǎng)家國情懷,、人文情懷、世界胸懷,,具備醫(yī)學科學家潛質(zhì)的“三全育人”工作體系更加完善,。打造高水平基礎學科拔尖人才培養(yǎng)基地,培養(yǎng)研究型,、創(chuàng)新型現(xiàn)代醫(yī)學科學人才,。課程體系更加完備,課程思政課全面覆蓋,,建成研究生創(chuàng)新課程體系,,創(chuàng)新研究生培養(yǎng)模式改革。成為“學在華中大,、學醫(yī)在同濟”靚麗名片的核心建設者,。

——匯聚一流的隊伍。師德師風建設機制更加完善,,“四有”好老師培育體系初步建成,,涌現(xiàn)一批先進典型,教師隊伍整體素質(zhì)穩(wěn)步提升,,教師敬業(yè)立學,、崇德尚美呈現(xiàn)新風貌。堅持引育并舉,,建設核心人才隊伍,,匯聚一批具有國際影響力的戰(zhàn)略科學家和學科領(lǐng)軍人物,培養(yǎng)一批富有活力和創(chuàng)新精神的中青年學術(shù)骨干,,儲備一批具有強大發(fā)展?jié)摿η嗄瓴趴?。人才隊伍吸引力更強、成長更快,、梯隊結(jié)構(gòu)更合理,,師資隊伍國際競爭力顯著增強,人才高地初步建成,。

——孕育一流的成果,。堅持“四個面向”,推進高水平科技自立自強,服務健康中國,。面向世界科學前沿、面向國家重大需求,,圍繞“腦醫(yī)藥學重大前沿科學問題”,,建成國際一流的“腦醫(yī)藥學基礎前沿科學中心”和國家級重點實驗室。承擔國家重大科技任務能力進一步提升,,產(chǎn)出一批具有重要學術(shù)影響力的原創(chuàng)性,、標志性成果。面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場和人民健康生命,,重點在重大慢性疾病,、人畜共患傳染病、新發(fā)突發(fā)重大傳染病等疾病的病因,、發(fā)病機制,、病理轉(zhuǎn)化、治療靶點開展系統(tǒng)性探索,,取得關(guān)鍵突破,,進一步發(fā)揮基礎醫(yī)學對疾病防控和轉(zhuǎn)化應用的支撐作用。

——打造一流的文化,。以社會主義核心價值觀為引領(lǐng),,傳承以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神,弘揚傳統(tǒng)與現(xiàn)代交融,、科學精神與人文精神并舉,、學術(shù)自由與嚴謹誠信并重,中國特色與全球視野相結(jié)合的文化,。擦亮“黃大年式教師團隊”品牌,,培養(yǎng)師生追求真理、勇攀高峰的科學精神,,堅定服務國家,、造福人類的責任感、使命感,。弘揚偉大抗疫精神,,培育“堅持規(guī)則、追求卓越,、團結(jié)協(xié)作,、求真務實、嚴謹篤學,、競爭開放,、人文情懷”的基礎醫(yī)學“Deutsch(同濟)”文化。

“功崇惟志,業(yè)廣惟勤,?!毙聲r代,新征程,,新起點,,基礎人將“雙一流”建設重任扛在肩上,凝聚全院智慧,,乘勢而上,,賡續(xù)求是精神,踐行創(chuàng)新使命,,努力把一流學科建設的宏偉藍圖變?yōu)槊篮矛F(xiàn)實,,為一流醫(yī)學院、一流大學和現(xiàn)代化強國建設作出應有的貢獻,。

English

English