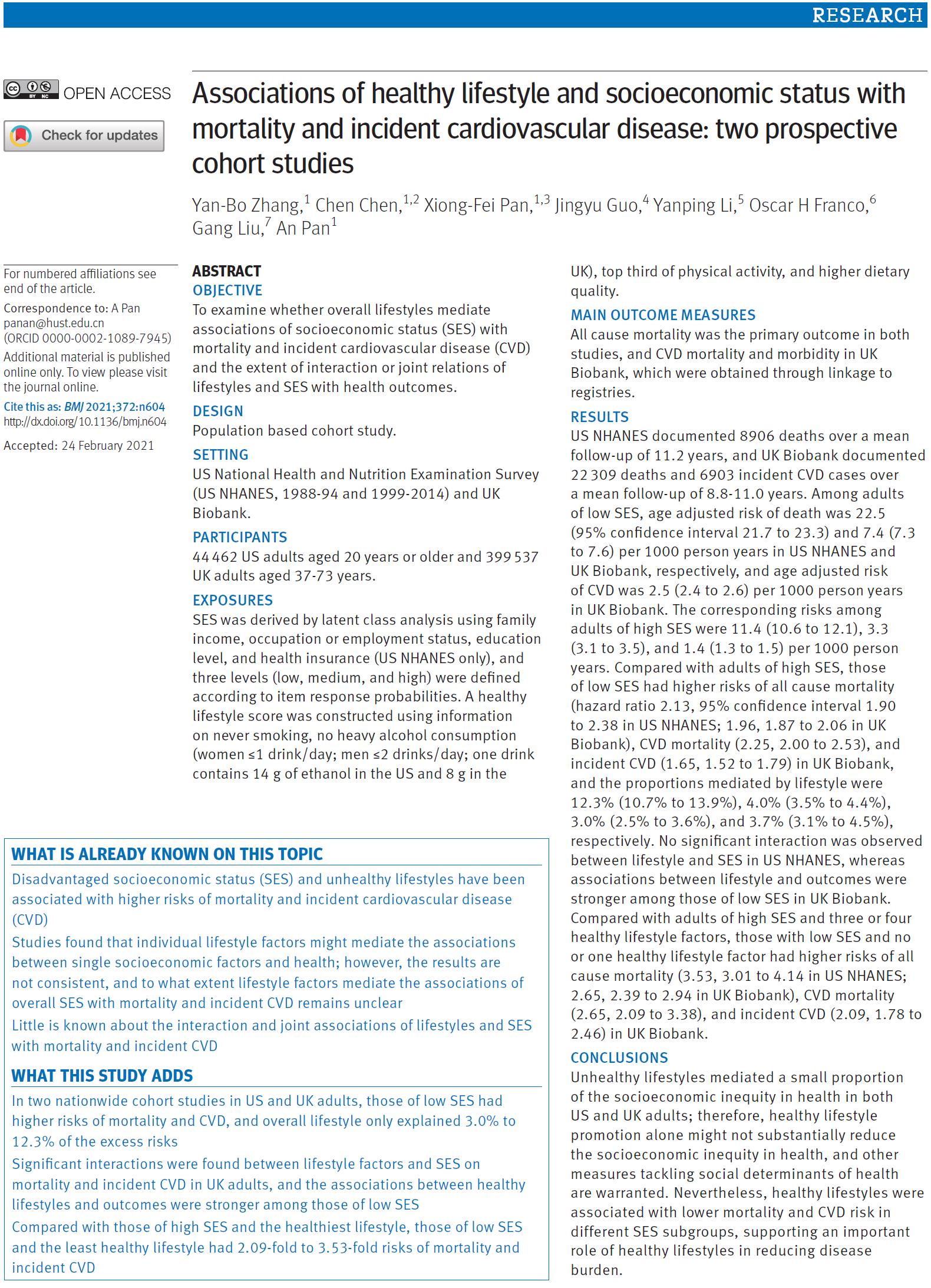

4月14日,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院公共衛(wèi)生學(xué)院潘安教授課題組在醫(yī)學(xué)頂級(jí)期刊The BMJ(影響因子30.223)上發(fā)表了題為“Associations of healthy lifestyle and socioeconomic status with mortality and incident cardiovascular disease: two prospective cohort studies”的論文。該研究提示,,盡管健康生活方式可減少死亡和心血管疾病的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),但健康生活方式對(duì)因社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位不平等所造成的健康不平等現(xiàn)象的中介比例較低,。該研究為應(yīng)對(duì)健康不平等問題提供了重要的理論依據(jù),。

眾所周知,低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與較差的健康狀態(tài)相關(guān),,即我們常說的“健康不平等”現(xiàn)象,而生活方式被認(rèn)為是可能介導(dǎo)社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的健康效應(yīng)的中介因素,,但生活方式究竟能夠解釋多少比例的健康不平等仍然存在很大爭議,。為了全面定量的解釋社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與生活方式在死亡和心血管疾病中發(fā)揮的作用,該研究納入了44462名來自美國國家健康與營養(yǎng)調(diào)查項(xiàng)目的參與者和399537名來自英國生物銀行隊(duì)列的參與者,,借助兩項(xiàng)研究所收集的參與者的家庭收入,、職業(yè)或就業(yè)情況、受教育程度和醫(yī)療保險(xiǎn)情況,,通過潛類別分析來刻畫個(gè)體的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位,,整合吸煙、飲酒,、體力活動(dòng)和飲食信息以衡量個(gè)體生活方式的健康程度,。

分析發(fā)現(xiàn),,低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的參與者發(fā)生死亡或心血管疾病的風(fēng)險(xiǎn)是高社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位者的1.65-2.25倍,,而生活方式僅介導(dǎo)了其中的3%-12%的作用。這也提示,,低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位將顯著增加個(gè)體死亡和心血管疾病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),,而生活方式僅能解釋其中較小的比例;因此,,不能單單依靠鼓勵(lì)人群采取健康的生活方式來減輕健康不平等,,更應(yīng)綜合應(yīng)對(duì)健康相關(guān)的其他社會(huì)決定因素,,以及從根本上解決社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位不公平的問題(如減少貧富差距和城鄉(xiāng)差距,、促進(jìn)性別平等、提高教育水平等),。

該研究同時(shí)發(fā)現(xiàn),,在不同社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的參與者中健康生活方式與較低的死亡和心血管發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);且在英國人群中,,健康生活方式的保護(hù)效應(yīng)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位低的人群中更大,。當(dāng)關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與生活方式的聯(lián)合作用時(shí),同時(shí)擁有低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位和不健康生活方式的參與者發(fā)生死亡和心血管疾病的風(fēng)險(xiǎn)最高,,是同時(shí)擁有高社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)地位和健康生活方式的參與者的風(fēng)險(xiǎn)的2.09-3.53倍,。這個(gè)結(jié)果也指出,在全人群尤其是社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)地位低的人群中采取健康生活方式對(duì)于降低死亡和心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)仍是非常重要,。

健康公平已經(jīng)成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)問題,。《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中明確指出,,健康公平是全民健康的關(guān)鍵指標(biāo)和核心內(nèi)容,“健康公平”被列入指導(dǎo)思想,,“公平公正”被列為四大原則之一,。本研究結(jié)果提示,盡管遵循健康的生活方式可以減少死亡和心血管疾病風(fēng)險(xiǎn),,提高健康狀況,,但對(duì)于實(shí)現(xiàn)健康公平仍不夠,仍需要從根本上解決社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位不公平的問題,。研究結(jié)果對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)健康公平具有重要的社會(huì)意義和政策啟示。

該項(xiàng)研究受國家自然科學(xué)基金和國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃資助,。該文的通訊作者是我校同濟(jì)醫(yī)學(xué)院公共衛(wèi)生學(xué)院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)系潘安教授,第一作者是其博士研究生張言博,。

附鏈接:http://bmj.com/cgi/content/full/bmj.n604

English

English