8月20日,國際著名期刊《自然》正式刊印了華中科技大學同濟醫(yī)學院公共衛(wèi)生學院團隊的最新研究成果“Reconstruction of the full transmission dynamics of COVID-19 in Wuhan”。該研究在4月發(fā)表的總結武漢市公共衛(wèi)生干預措施與疫情流行趨勢關聯(lián)性的JAMA論文基礎上,進一步通過數(shù)學模型評估防控效果,揭示新冠病毒的傳播特征,有利于世界各國更有效地制定預防政策和方案,對我國取得抗疫的最終勝利和應對將來潛在的新發(fā)傳染病具有重要指導意義。論文自7月16日在線發(fā)表以來引起了廣泛關注。

該研究在經(jīng)典的SEIR模型的基礎上,結合已知新冠病毒特征,包括出現(xiàn)癥狀前就具備傳染性、大量感染者由于癥狀輕微而不易被發(fā)現(xiàn)、以及輕癥患者傳染力相對較弱等,并考慮了人口流動和干預強度在不同階段的變化,提出了命名為SAPHIRE的動力學模型,對武漢市截至3月8日的疫情流行曲線進行擬合及參數(shù)估計。通過模型比較,研究估計1月23日武漢封城之后采取的所有干預措施有效地將截至3月8日的總感染人數(shù)降低了96.0%;2月2日后進一步采取的集中隔離“四類人”等系列干預措施則降低了69.6%的感染(圖1)。這些結果體現(xiàn)了聯(lián)防聯(lián)控效果顯著,極大地保護了人民群眾的生命健康。

圖1.不同情況下每日發(fā)病人數(shù)趨勢擬合及預測:(a)實際情況擬合;(b)如果沒有2月17日之后的大排查等措施的趨勢預測;

(c)如果沒有2月2日之后的集中隔離等措施的趨勢預測;(d)完全不干預情況下的趨勢預測。

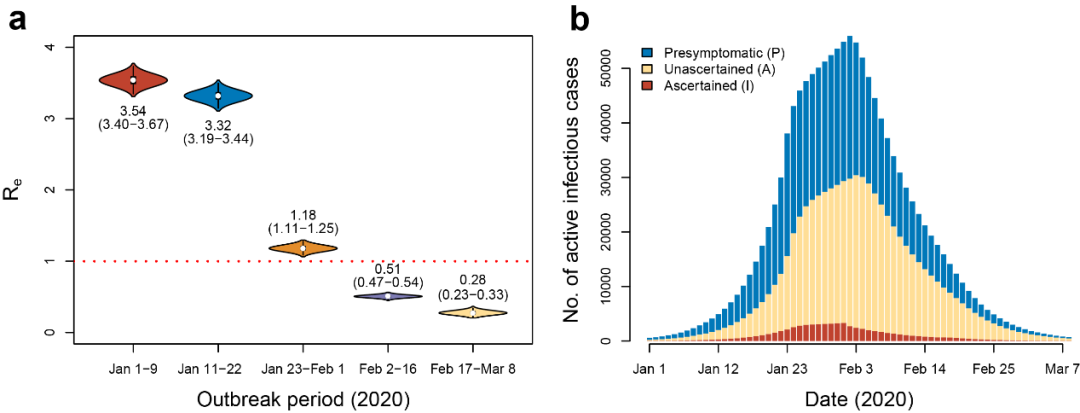

模型研究揭示了新冠病毒具有兩大特征:高傳染性和高隱蔽性。在早期未采取干預措施的情況下,新冠病毒的再生系數(shù)R高達3.54,傳染力遠高于SARS和MERS等已知的冠狀病毒。在1月23日實施干預措施之后,R顯著下降至1.18,每日發(fā)病人數(shù)增長放慢;2月2日開始集中隔離后R進一步降低至0.51,發(fā)病人數(shù)開始逐日下降;通過2月17-19日的社區(qū)大排查,進一步減少社區(qū)中存在的傳染源數(shù)目后,R降低至0.28,大大縮短了新增病例清零的時間(圖2)。模型估計截至3月8日的新冠感染者中大約有87%(下限為53%)由于無癥狀或癥狀不明顯而沒有被發(fā)現(xiàn)確診,對應的人群感染率約為2.5%。盡管模型中根據(jù)文獻設定未被確診感染者的傳染力只有確診病例的一半,但是由于其人數(shù)比例高,可能對疫情的早期發(fā)展起到重要推動作用。在后期,由于全民戴口罩和社交隔離等綜合措施有效切斷了傳播途徑,盡管這些感染者沒被確診隔離,其傳播能力也被大大限制,并且通過自愈在數(shù)量上逐漸衰減(圖2)。最近歐美國家發(fā)表的多項血清學調(diào)查研究也發(fā)現(xiàn),當?shù)厝巳褐行鹿诓《究贵w陽性的比例要遠遠高于已確診的新冠病人比例,與本研究結果基本一致,均體現(xiàn)了新冠病毒傳染的高度隱蔽性。另外,南方醫(yī)科大學侯凡凡院士團隊6月5日發(fā)表于《自然·醫(yī)學》(Nature Medicine)上面的血清學研究結果顯示,武漢市醫(yī)護人員及家屬和所住酒店的員工中的抗體陽性率約為3.2-3.8%,但在普通人群中的實際感染率還需要更廣泛的血清學研究來確認。

圖2.新冠病毒的傳播特征:(a)不同階段的有效再生系數(shù);(b)每日活躍的傳染源總人數(shù)及其構成。

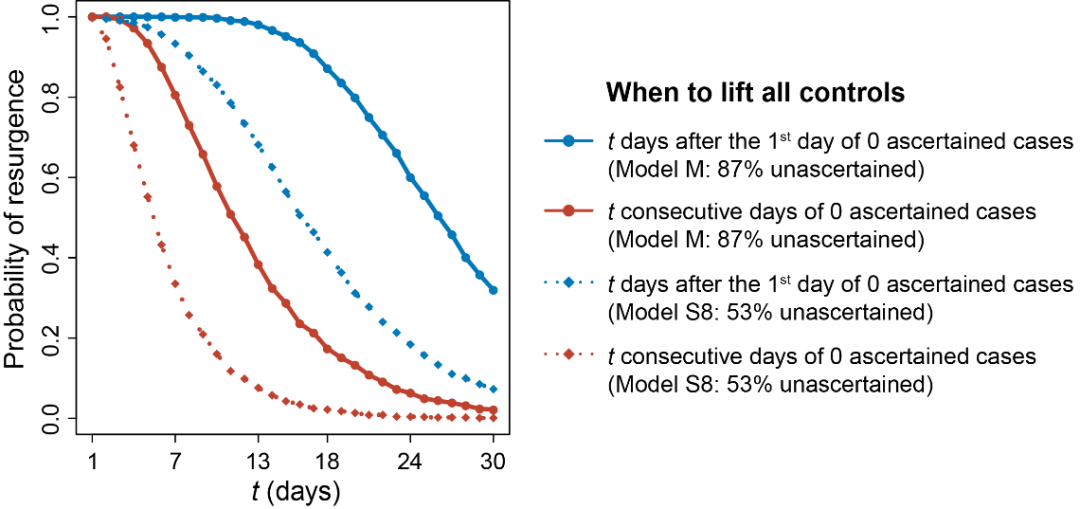

新冠病毒的高傳染性和高隱蔽性大大增加了疫情防控的難度,也解釋了為何病毒能在全球范圍內(nèi)迅速傳播。研究進一步通過模型預測,評估在不同條件下解除防控措施導致疫情反彈的可能性(圖3)。如果有87%的感染者未被發(fā)現(xiàn)并在連續(xù)14天零確診病例之后解除所有防控措施,出現(xiàn)第二波疫情的概率為32%。如果只有53%的感染者未被發(fā)現(xiàn),相應的疫情反彈概率則降至6%。過早地解除防控措施將大大增加疫情二次爆發(fā)的可能性。這些結果提示,面對狡猾隱蔽的新冠病毒,我們應該在復工復產(chǎn)恢復經(jīng)濟秩序的同時保持疫情監(jiān)控,根據(jù)疫情變化迅速調(diào)整防控措施,謹防二次爆發(fā)。這些研究成果對全球疫情防控和各國制定相應的公共衛(wèi)生政策具備重要參考價值。

圖3.不同假設條件下全面放開防控措施對應的疫情反彈風險

華中科技大學同濟醫(yī)學院公共衛(wèi)生學院為論文的第一完成單位。郝興杰博士、程姍珊副教授、巫德剛博士為共同第一作者。王超龍教授、鄔堂春教授和哈佛大學公共衛(wèi)生學院林希虹教授為論文的共同通訊作者。(文/王超龍)

論文鏈接

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2554-8

English

English