一場突如其來的新冠病毒肺炎疫情,讓2020年這個寒假變得格外漫長。在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中,每一位中華兒女都是參與者,沒有人能夠置身事外。華中科技大學同濟醫(yī)學院第一臨床學院2015級聯(lián)合黨支部的同志們也在用自己的方式為疫情防控助力!

同舟共濟,只為每一份愛心的精準送達

疫情爆發(fā)以來,社會各界積極向武漢捐贈各種防疫物資。然而,這些物資是不是符合醫(yī)療防護要求?如何高效收發(fā)確保一線醫(yī)護人員及時領用?這依賴于專業(yè)人士的判斷和協(xié)調。

在湖北省慈善總會的組織下,支部吳雨璇、陳穎等同志積極參與線上物資篩選、登記、協(xié)調等工作,確保了各項物資快速、準確送達抗疫一線。

陳穎在家中工作

陳穎是湖北省慈善總會海外組白名單組志愿者,以提供符合防疫標準的海外物資清單為目標,給海外物資的識別和采購提供便利。目前,小組合作篩選出符合防疫標準的17個品牌的40種口罩、11個品牌的43種防護服、17個品牌的103種護目鏡、54個型號的體溫槍、7個型號的高流量加溫加濕制氧機、40個型號的呼吸機、24個型號的指尖血氧儀、4家公司的ECMO和11個型號的CT機等。

“當下,我們面臨著新中國成立以來在我國發(fā)生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件。一方有難,八方支援。在此刻,愛國與志愿者精神融入在了一起。在這場嚴峻斗爭中,我作為慈善總會海外組志愿者,深切感受到了海外華僑華人的愛國之情。他們在四處奔走籌備,從世界各地采購醫(yī)療物資馳援湖北,支援戰(zhàn)“疫”前線。從國外到國內,每一個物流環(huán)節(jié)都有志愿者們的身影。盡管每個人很渺小,但是我們通過愛心傳遞,在全球進行了接力,為疫情防控貢獻自己的力量。我為自己感到驕傲,為眾多志愿者凝聚一心、眾志成城感到自豪!”陳穎說到。

吳雨璇在家中工作

吳雨璇原本在對接B組工作,后來她發(fā)現(xiàn)各組之間缺乏數(shù)據溝通,容易導致捐贈信息混亂,于是向上級建議成立統(tǒng)計信息組,完善物流數(shù)據,追蹤物資去向。她的建議被采納,并被任命為統(tǒng)計信息組組長,同時兼顧對接B組的工作。

“要處理的歷史數(shù)據龐大,每一個數(shù)字、幣種、單位,每一項物資品類標號,都不容有誤,壓力很大。”吳雨璇說,每個人都身兼數(shù)職,做完對接組的工作,接著做統(tǒng)計組的事,不少同學還要上課、寫論文。

作為負責人,吳雨璇除了事事帶頭干,還要想辦法把工作做得更好。那段時間,她每天凌晨1點才完成統(tǒng)計組的工作,別人休息了,她還要自學數(shù)據處理技術,經常忙到凌晨3點才睡。

功夫不負有心人,在做好對接B組工作的同時,吳雨璇和同學們很快追蹤和轉移完統(tǒng)計組的歷史數(shù)據,并對每天的新數(shù)據進行梳理和統(tǒng)計,為整個海外組提供了詳實、精準的信息支撐,確保了每一筆捐贈物資去向可查、落到實處。

以己所學,助疫情防控之健康

疫情爆發(fā)初期,信息呈爆炸式增長,如何實現(xiàn)群防群控?專業(yè)、可靠的科普知識顯得極為重要。在第一臨床學院學生黨委的指導和支部書記于通等同學的組織下,學院組建起科普志愿者小組。有人負責撰文、有人負責制圖、有人負責排版編輯……先后發(fā)布了8篇形式活潑、通俗易懂的科普文章,傳遞科學、理性的疫情防控信息,點擊量破萬次。

“為什么選擇進行做科普推送?因為疫情初期,網絡上傳播著各種各樣關于疫情的信息,尤其是涉及疫情防控專業(yè)知識的時候,普通人很難分辨信息真假。我們作為醫(yī)學生,比其他人掌握更多的專業(yè)知識,我覺得我們有責任對大眾加以引導,正好這時候學院準備開展這樣一個項目,我們就主動請纓,配合學院一起組織好系列科普推送。”于通說到。

于通在組織科普志愿者撰文

勇闖“二線”,在風暴中心找尋價值

張佳琪是2015級口腔醫(yī)學準畢業(yè)生。因為個人事務的安排,陰差陽錯和媽媽一起滯留在了武漢。以下是她的自述。

猶記得那段驚心膽戰(zhàn)的日子。1月23日那天一覺醒來武漢就封城了,而我正好要去一趟醫(yī)院。我在街頭打不到車,公共交通停運,天氣霧蒙蒙的,出租車司機一聽我說是要去醫(yī)院就連連擺手,“現(xiàn)在誰敢去?”我只好放棄,原途折返。

二月底的時候,在學校表白墻上看到了一則招募信息——去金銀潭醫(yī)院做CRC(臨床協(xié)調員)。金銀潭醫(yī)院,武漢市醫(yī)療救治中心,是老牌的傳染病醫(yī)院,也是這次疫情的風暴之眼。那時的大家,在家里都覺得恐慌,真的能去嗎,風險會很大嗎?我不是沒有猶豫過,誰也看不見命運不是嗎,重癥患者的死亡率不低,而我,可以避免接觸的。

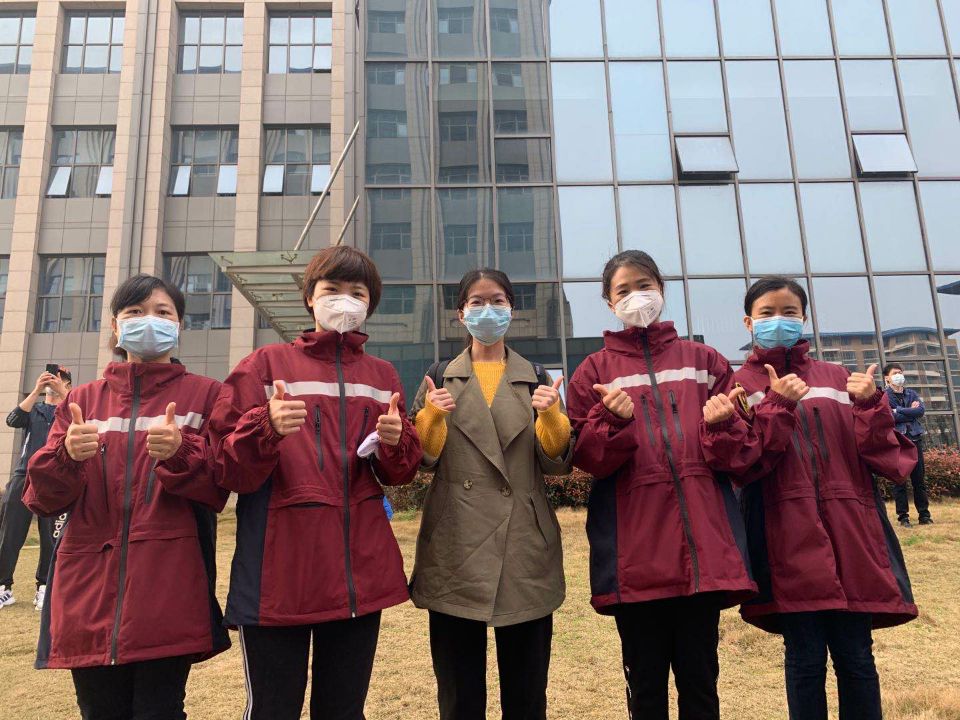

我還是去了,在親人朋友的擔憂中,到了金銀潭。我們的項目名稱是“一項評價抗 SARS-CoV-2 病毒滅活血漿治療重型新型冠狀病毒感染患者的有效性及安全性的隨機、雙盲、平行對照臨床研究”,主要研究者是金銀潭醫(yī)院院長張定宇,他身患漸凍癥但是卻堅持在抗疫前線。這個項目被新聞報道過,簡單來說就是把新冠肺炎康復者的恢復期血漿輸注給重癥肺炎患者,觀察其有效性及安全性。而我作為CRC,前期主要負責篩選符合試驗條件的受試者入組,以及恢復期血漿從武漢血液制品研究所和金銀潭醫(yī)院輸血科交接過程中的監(jiān)察,后期負責入組病人的隨訪,去病區(qū)找研究者(具有GCP資格的管床醫(yī)生)判斷AE(不良事件)以及數(shù)據的收集整理和掃描上傳。

我的辦公地點是不定的,初期大部分時間是在辦公樓的一間會議室,對面是GCP辦公室,會議室里坐滿了臨床試驗的工作人員,有瑞德西韋,法匹拉韋,干細胞項目等等。我是里面年齡最小的,后期就經常跑病區(qū)。由于我們不去一線,只在行政樓和醫(yī)生辦公室工作,防護措施只有為數(shù)不多的口罩。剛開始戴口罩,厚厚的KN95,外面再加一層普通醫(yī)用口罩,戴一整天的話臉頰上開始長痘痘。

工作強度很大,因為抗疫特殊時期,沒有周末的休息,連續(xù)22天,每天早上7點半到晚上7點,偶爾晚上加班,整個3月,都在忙碌中度過。

真正到了風暴中心的時候,反而是不害怕的。可能是因為無處可逃,你不做就沒有人做了。我知道病區(qū)的感染風險高一點,可是沒有選擇,既然來了,就做好自己的事情。這里的住院大樓和行政樓沒有隔開,跑病區(qū)的時候,小道上時常碰到3級防護的醫(yī)生在推床。這就是我最近距離的接觸了。

找研究者簽字不是一個輕松的工作,除了配合度,有一個重要原因是不同地區(qū)援鄂醫(yī)療隊的更替,病人的轉科,都增大了難度。在3月末的時候,大量病人出院,病房精簡,集中收治,那段時間是比較累的。

比較幸運的是,血漿項目的另一個中心是武漢市人民醫(yī)院東院,在那里遇到了李蘭娟院士,以及逆行天使林的活動,是離微博熱搜最近的一次。

現(xiàn)如今我在隔離的酒店寫下這段回憶,其實去做的時候沒有想太多,算是一點特別的經歷吧,也算是在疫情期間做了一點點微不足道的小事。(文/陳穎 吳雨璇 于通 張佳琪)

張佳琪和援鄂醫(yī)療隊隊員在一起

English

English